Das Lernen kann dank digitalem und hybridem Unterricht selbstorganisiert sowie orts- und zeitunabhängig stattfinden. Die Kommunikation als auch die Arbeitsabläufe setzen durch den zunehmenden Einsatz digitaler Hilfsmittel immer mehr auf Kooperation und sind ergebnisorientiert, dabei gilt es individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse stets zu balancieren. Wie sieht das die Bevölkerung?

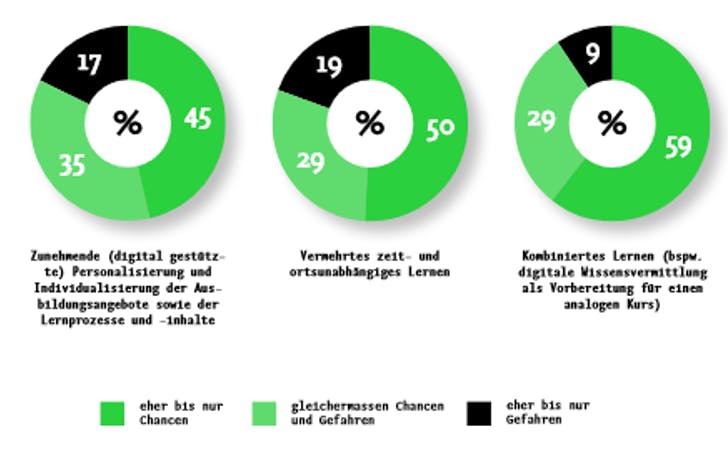

Chancen-/Gefahren-Wahrnehmung der digitalen Ausbildung

Individualisierungstrend – Expert:innen raten zur Vorsicht

Knapp die Hälfte der Befragten (45 %) verbinden Chancen mit einer Personalisierung und Individualisierung der Ausbildung. Auch im zeit- und ortsunabhängigen Lernen sehen 50 % vorwiegend Chancen. Im Gegensatz dazu betonen Bildungsexpert:innen, Vorsicht walten zu lassen und die Relevanz von sozialem Miteinander nicht zu vergessen. Sie empfehlen, sich gut zu überlegen, welche Lernprozesse in Gruppen oder von Lehrpersonen unterstützt ablaufen sollten, und welche nicht. Unsere qualitativen Gespräche zeigen hier eine Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen junger Erwachsener in der Erstausbildung und den Empfehlungen von Expert:innen.

Diskrepanz zwischen den Bedürfnissen

Während die Jungen die Vorteile der orts- und zeitunabhängigen Ausbildung stark loben und teils kaum noch Vorteile im Präsenzunterricht sehen, weisen Expert:innen auf die Gefahren dieser Entwicklung hin. Zwar scheint es sinnvoll, gewisse Lernmodule online anzubieten und selbstständiges Lernen zu unterstützen, es bleibt aber weiterhin wichtig, physischen Austausch zu pflegen. Dabei sei zu unterscheiden zwischen Unterricht bei dem die Schüler:innen im Zentrum stehen, wo der Austausch und die Kooperation zentral ist, und Unterricht bei dem die Lehrer:innen im Zentrum stehen, der je nachdem auch digital stattfinden kann. Zum einen gilt es, das soziale Miteinander, das Arbeiten in Gruppen und den Austausch gerade mit Personen, die nicht im selbstgewählten Bekanntenkreis sind, zu stärken. Die Vermittlung von Soft Skills gehört zum Auftrag der Bildungsstätten. Andererseits steckt hinter dem starken Bedürfnis für mehr Zeit- und Ortsunabhängigkeit in der Ausbildung meist ein Effizienzgedanke. So kann man Arbeit, Freizeit und Ausbildung besser unter einen Hut bringen. Bis zu einem bestimmten Grad ist dies sicherlich unterstützenswert. Doch deuten Zahlen einer Studie zur psychischen Gesundheit bei jungen Erwachsenen hier auch auf die Gefahren hin (ZHAW 2021).

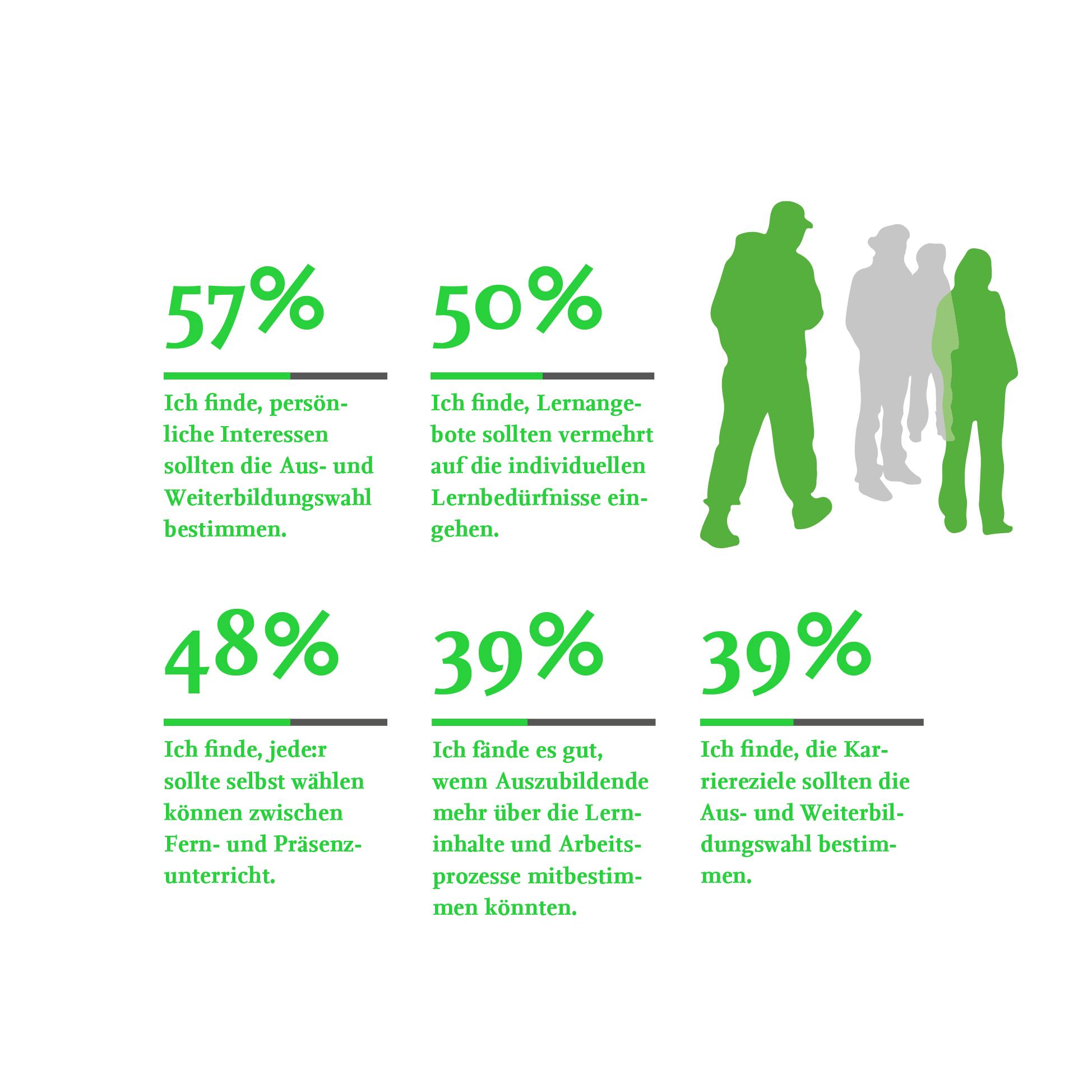

So denken junge Erwachsene über die Zukunft der Ausbildung

Bedürfnisse in der Ausbildung

Drei Viertel der Befragten (77 %) schreiben den Bildungsinstitutionen die Hauptverantwortung zu, Ausbildung an die digitale Transformation anzupassen – 51 % der Politik. Der Lehrplan 21 ist wenig verbindlich, was digitale Skills angeht. Das Bedürfnis nach individuellen Lernangeboten liegt bei 49 %. 39 % der Befragten wollen selbst entscheiden können, ob sie den Unterricht vor Ort oder online besuchen. In Zukunft wird noch klarer zu unterscheiden sein, welche Inhalte mit Präsenzpflicht angeboten werden müssen (z. B. Lerngruppen, Tutorien) und welche aufgezeichnet werden sollten.

Der Mehrwert von analogem Unterricht wird von jungen Erwachsenen deutlich geringer wahrgenommen. Dies zeigt, dass es umso wichtiger ist, diesen qualitativ hochwertig zu gestalten. Expert:innen sind sich einig, dass gewisse analoge Elemente zentral sind für die soziale Entwicklung. Lern- und Lehrangebote sollen aber wo sinnvoll individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Hybride Lehrveranstaltungen sind sehr herausfordernd. Die unterschiedliche Ansprache und die Interaktion von und zwischen Personen, die vor Ort sind, und jenen, die digital dabei sind, fordern Lehrpersonen wie auch Lernende. Es gilt sich stetig den neuen Bedingungen anzupassen, Bedürfnisse abzuholen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Es sind alle gefordert, wenn es um die digitale Erziehung in Schulen geht (Eltern, Politik, Lehrer:innen, Lernende). Eine Konkretisierung des Lehrplans 21 könnte ein gesellschaftlicher Auftrag sein, die gemeinsamen Ziele klarer zu definieren.