Pour que tout le monde puisse profiter des opportunités offertes par la numérisation, l'accès aux technologies de l'information et de la communication ainsi que les compétences nécessaires pour pouvoir les utiliser de manière autonome et sûre sont essentiels. Comment réussir l'inclusion dans l'espace numérique ? Et comment l'IA peut-elle l'aider ?

L'inclusion signifie inclure toutes les personnes. L'espace numérique n'est donc inclusif que s'il est accessible à tous de la même manière et s'il permet une participation économique et sociale adaptée aux chances de chacun. Cet accès requiert certaines compétences, c'est-à-dire des connaissances et des capacités à utiliser des applications et des appareils numériques (voir chapitre 2 "Suisse numérique"). Le DigitalBarometer 2023 l'a montré : Dans le contexte de la numérisation, six personnes sur dix perçoivent comme principale faiblesse la manière dont la Suisse traite les personnes qui ne peuvent pas suivre le rythme du changement numérique. Le DigitalBarometer de cette année examine donc la situation de l'inclusion numérique en Suisse. Quels sont les risques d'exclusion perçus ? Auprès de quel groupe de population la population suisse estime-t-elle avoir besoin de soutien ? Qui est responsable selon elle et quelles sont les mesures efficaces ?

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé, en plus de l'enquête quantitative, un atelier avec des personnes concernées et des experts. Ce chapitre se concentre sur trois groupes de population qui, en raison de leurs compétences moindres, courent le plus grand risque de ne pas pouvoir suivre le rythme de la numérisation : Les personnes ayant un faible niveau de formation formelle, les personnes âgées et les personnes touchées par la pauvreté.

Isolement : le plus grand risque perçu d'exclusion numérique

La population suisse perçoit la solitude comme le plus grand danger social de l'exclusion numérique (34 %). L'isolement étant souvent associé au vieillissement, un autre résultat attire l'attention : La solidarité avec les personnes âgées semble particulièrement marquée. Les personnes interrogées sont de loin les plus nombreuses à indiquer qu'elles considèrent que les personnes âgées ont le plus besoin de soutien, suivies par les personnes peu instruites et celles touchées par la pauvreté. Cette grande solidarité avec la génération des aînés s'est également manifestée lors de l'atelier des personnes concernées, où étaient représentées des personnes sans expérience de la formation et touchées par la pauvreté.

Dangers sociaux perçus de l'exclusion numérique

Comment se fait-il que la solidarité avec la génération des aînés soit si élevée ? Et pourquoi la solidarité avec les personnes touchées par la pauvreté et peu formées est-elle nettement plus faible ? Nous voyons ici trois raisons possibles : Premièrement, le vieillissement nous concerne tous. Deuxièmement, le travail de sensibilisation de la société civile, comme par exemple celui de Pro Senectute (Seifert, Ackermann et Schelling 2020), devrait avoir un impact sur une large partie de la population. Troisièmement, le vieillissement n'est pas considéré comme quelque chose dont on est responsable. Par conséquent, contrairement à la pauvreté et au manque de formation, le fait de vieillir n'est pas stigmatisé par la société. La stigmatisation sociale, en particulier des personnes touchées par la pauvreté, a été soulignée par les experts et les participants aux ateliers. La stigmatisation a pour conséquence que les mécanismes d'exclusion numérique, dans la mesure où ils sont liés à la pauvreté et au manque d'éducation (il existe un lien étroit entre les deux), sont peu présents dans la conscience et le discours publics.

On peut donc se demander si, parmi les trois groupes de population, les personnes âgées sont effectivement celles qui ont le plus besoin de soutien. Comme indiqué au chapitre 2 "La Suisse numérique", les personnes âgées de plus de 75 ans présentent certes, avec 42%, un manque de compétences numériques de base significativement plus fréquent que les groupes d'âge plus jeunes. Mais la différence entre les personnes issues de différents milieux de formation est plus marquante : alors que chez les personnes ayant un diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée, seule une personne sur dix a des compétences de base manquantes (13 %), cette proportion est de six sur dix chez les personnes ayant le niveau de formation le plus bas (59 %). Un autre résultat intéressant indique que le quotidien numérique offre des opportunités aux personnes âgées : les personnes âgées de plus de 75 ans préfèrent entretenir leurs contacts sociaux via des canaux numériques (p. ex. WhatsApp ou Facebook) dans une proportion supérieure à la moyenne. Selon notre interprétation, l'espace numérique compense ici une mobilité réduite. Ainsi, la numérisation lutte explicitement contre l'isolement et contribue même - contrairement à l'inquiétude largement répandue - à l'inclusion sociale. Le facteur "âge" ne conduit donc pas en soi à l'exclusion numérique. En revanche, le manque de formation a un effet nettement plus marquant sur l'exclusion.

Responsabilité individuelle : tous ne peuvent pas l'assumer

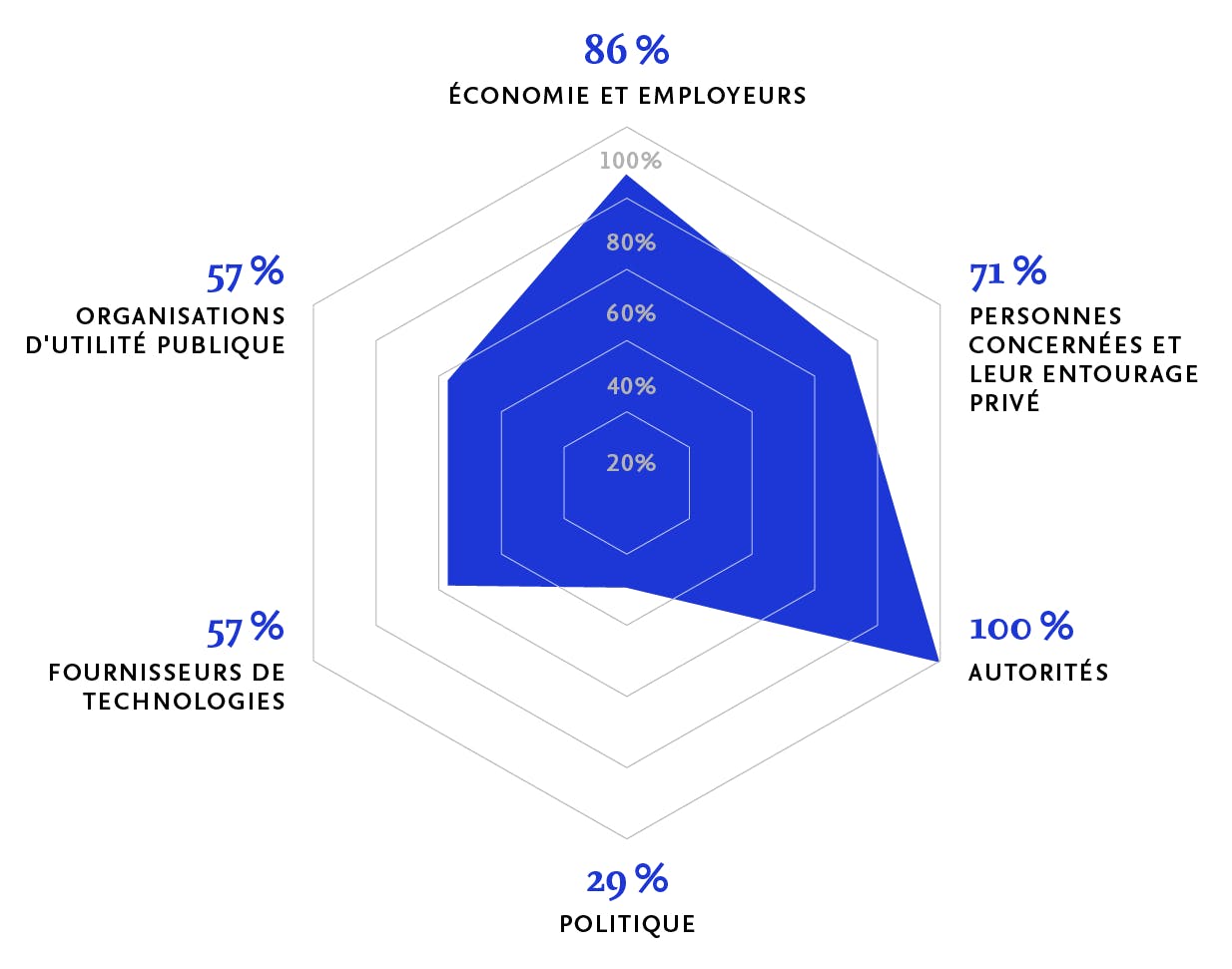

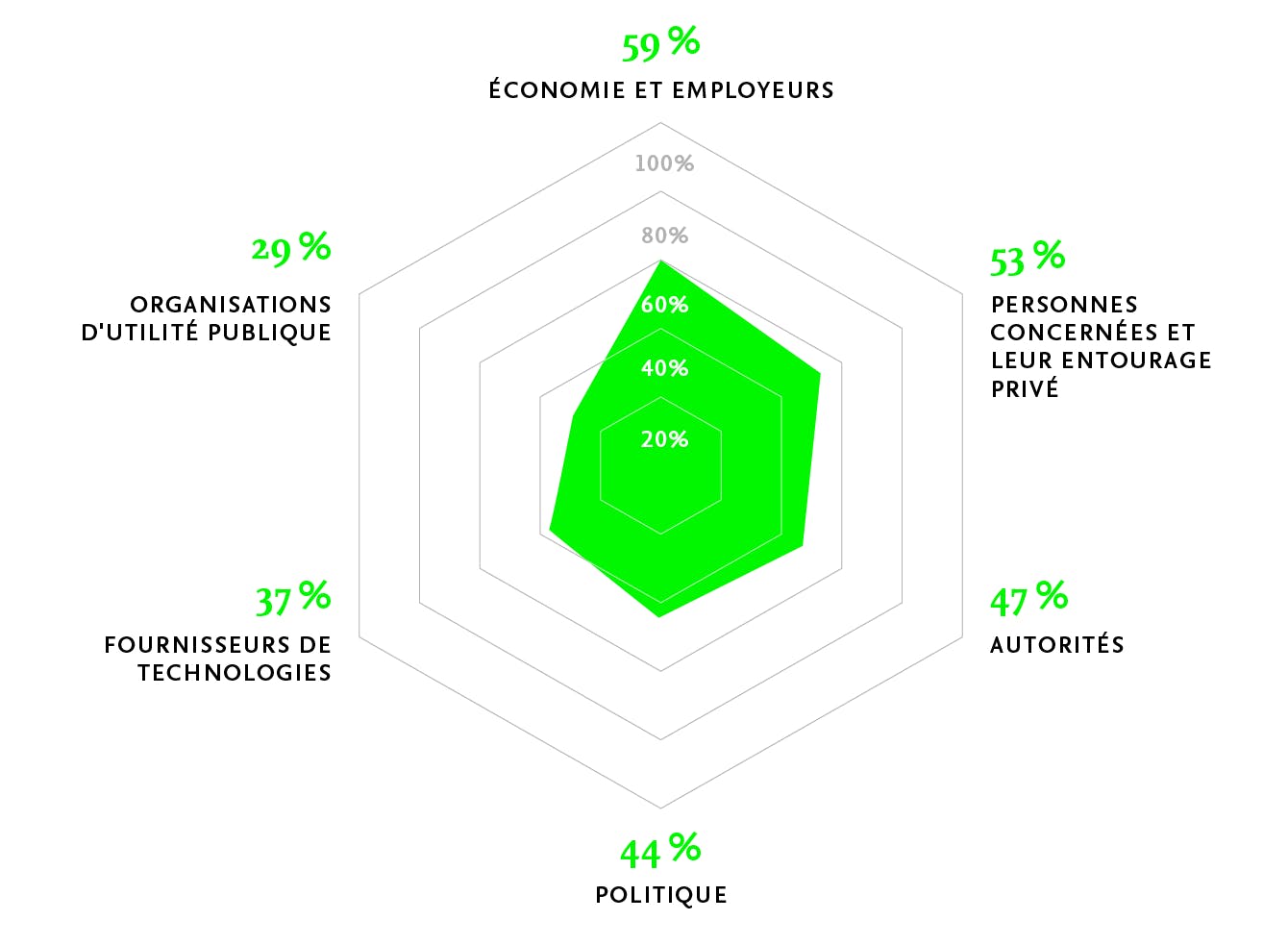

À qui est attribuée la responsabilité de soutenir les personnes dont l'inclusion numérique est faible ? Le DigitalBarometer 2024 le montre : Les points de vue de la population, des experts et des personnes concernées divergent parfois nettement. Dans l'enquête quantitative, près de la moitié des personnes interrogées (53 %) considèrent que les personnes concernées et leur environnement privé ont la responsabilité de s'aider eux-mêmes. Si l'on répartit les personnes interrogées en fonction de leur propre situation (de pauvreté), le tableau est différent : Les personnes menacées ou touchées par la pauvreté se considèrent elles-mêmes et leur entourage significativement moins souvent comme responsables (37 %). Cette tendance se retrouve également chez les personnes ayant le niveau de formation le plus bas. Le fait que la population attribue nettement plus de responsabilité aux personnes concernées est probablement dû à la stigmatisation sociale et au manque de connaissances sur les conditions de vie des personnes concernées.

Inclusion numérique : à qui incombe la responsabilité ?

Opinion des experts : "Données qualitatives du groupe de discussion".

Avis de la population

Opinion des personnes concernées : "Personnes touchées par la pauvreté d'après une enquête quantitative".

Au cours des deux ateliers, il est apparu clairement que les obstacles individuels et structurels à l'entraide des personnes touchées par l'exclusion numérique sont parfois considérables : Demander de l'aide lorsqu'on n'arrive pas à se débrouiller avec des applications d'usage courant (p. ex. e-banking ou applications de billetterie des transports publics) est une démarche très honteuse. Les personnes concernées décrivent en outre que le recul des prestations analogiques ainsi que les frais pour les transactions analogiques leur pèsent beaucoup. Pour pouvoir se former au numérique, il faut en outre du temps et de l'argent. En raison de situations de vie précaires, les personnes concernées manquent souvent des deux.

Le grand public et les personnes concernées sont d'accord lorsqu'il s'agit de la responsabilité de l'économie et des employeurs. Avec respectivement 59 % et 55 %, ces derniers occupent la première place. Il est donc important de penser à l'économie lors de la formulation de mesures pour l'inclusion numérique - et de sensibiliser les acteurs économiques à l'effet de levier qu'ils ont dans le renforcement des compétences numériques. Il est évident que l'activité professionnelle joue un rôle décisif dans l'acquisition et le maintien des compétences numériques : celui qui est en dehors de la vie active a moins de pression pour s'adapter et peut ainsi perdre rapidement le contact avec les processus de transformation numérique rapides. Les données du DigitalBarometer de cette année mettent en évidence de telles dynamiques : les personnes qui effectuent principalement des tâches ménagères et d'assistance, les chômeurs et les retraités ont tendance à présenter des valeurs plus élevées que les personnes actives en ce qui concerne le manque de compétences numériques de base.

Les pouvoirs publics ont également un effet de levier, comme le laisse supposer un autre résultat intéressant : tous les experts leur attribuent la responsabilité de soutenir les personnes concernées. Dans l'enquête auprès de la population, c'est à peine la moitié de toutes les personnes (47 %). Cela pourrait indiquer que les experts sont conscients du rôle décisif des autorités dans le contexte de l'inclusion numérique, par exemple lorsqu'il s'agit de soutenir financièrement des initiatives éducatives de la société civile (par exemple dans le cadre de partenariats public-privé).

Éducation : autonomisation face à la rapidité des changements numériques

La population, les experts et les personnes concernées sont unanimes : les offres de formation jouent un rôle clé dans le renforcement des compétences numériques de base. Mais comment doivent-elles être conçues pour être utilisées et avoir un impact ?

Les participants à l'atelier des personnes concernées surmontent les obstacles à l'entraide décrits ci-dessus en fréquentant des offres de formation continue et de soutien gratuites, à bas seuil et flexibles dans le temps, proposées par la société civile. Ils décrivent de manière impressionnante la pression croissante de l'adaptation numérique dans le travail quotidien et la vie privée ainsi que le sentiment d'être dépassé par la rapidité des changements numériques. Ils tirent de ces facteurs la motivation de renforcer leurs compétences numériques et d'accéder ainsi à l'espace numérique pour une utilisation indépendante et autonome. La crainte d'une exclusion numérique économique (perte d'emploi) ou l'espoir d'une inclusion (reconversion, accès à une autre branche) étaient présents chez presque tous les participants aux ateliers. Cela se reflète également dans l'enquête auprès de la population : alors que la majorité de la population perçoit l'isolement comme le plus grand danger d'exclusion numérique, parmi les personnes ayant le niveau de formation le plus bas, c'est le chômage potentiel. Cette préoccupation s'accentue avec la diffusion des technologies basées sur l'IA : Trois quarts des personnes ayant le niveau de formation le plus bas (74 %) s'inquiètent de perdre leur emploi à cause de l'IA. Parallèlement, l'atelier des personnes concernées a fait état de joie et de curiosité face aux développements dans le domaine des technologies basées sur l'IA. Un participant a résumé cet état d'esprit : "Les espoirs et les craintes sont très proches les uns des autres".

L'inclusion fait partie d'une Suisse démocratique dont la cohésion repose sur des valeurs fondamentales d'égalité et d'équité des chances. Cela vaut aussi bien pour l'espace analogique que pour l'espace numérique. L'espace numérique offre d'une part de nouvelles possibilités d'inclusion, lorsqu'il s'agit par exemple de compenser le handicap de mobilité des personnes âgées. D'autre part, les applications et les appareils deviennent de plus en plus intuitifs dans leur utilisation. Cela peut faciliter l'accès, notamment pour les personnes ayant un faible niveau de formation. Cela ne signifie pas pour autant que les compétences numériques de base perdront de leur importance, bien au contraire : à l'ère des fausses informations, des manipulations et des deep fakes, une compréhension approfondie du monde numérique devient de plus en plus importante. La compréhension de la protection des données, en particulier, devrait devenir de plus en plus importante pour les personnes qui se trouvent dans des situations sensibles, par exemple pour des raisons de santé ou financières. D'autre part, il existe un risque d'exclusion numérique pour les groupes de population qui, pour diverses raisons, ont également du mal à participer à la vie sociale et économique dans l'espace analogique. Dans l'espace numérique, d'autres mécanismes d'exclusion interviennent, qu'il convient de comprendre. Il est donc important de prendre en compte les défis spécifiques de l'espace numérique et de trouver des leviers efficaces pour parvenir à l'inclusion numérique de différents groupes de population.

Le DigitalBarometer 2024 montre qu'il existe un désaccord sur la question de savoir qui doit soutenir les personnes présentant un risque élevé d'exclusion numérique. Il est clair que l'inclusion numérique requiert, outre la responsabilité personnelle des personnes concernées, l'implication et la collaboration de tous les acteurs sociaux et politiques. L'économie doit adapter ses services numériques aux différents besoins et connaissances des clients. La politique et l'administration publique doivent créer des conditions-cadres pour soutenir financièrement les initiatives d'inclusion numérique, effectuer un travail de sensibilisation et veiller à ce que les services centraux et vitaux ne soient pas seulement disponibles sous forme numérique, mais aussi sous forme analogique - selon le principe "numérique d'abord" au lieu de "numérique seulement". Mais il faut aussi que la science étudie les mécanismes d'exclusion et participe à l'élaboration de solutions. Les institutions d'éducation des adultes ainsi que les organisations de la société civile qui, de leur côté, sensibilisent et fournissent un précieux travail éducatif à bas seuil, jouent également un rôle important. Enfin, nous avons besoin d'une population sensibilisée et solidaire, consciente du fait que des personnes sont exclues de l'espace numérique et qui soutient les mesures politiques correspondantes. Une large coalition de différents acteurs sociaux a reconnu que l'exclusion numérique ne devait pas être abordée uniquement comme un risque individuel, mais comme un risque pour l'ensemble de la société : Sous l'égide du Département fédéral de l'intérieur (DFI), différents acteurs économiques, civils et étatiques des trois niveaux étatiques se réuniront en automne 2024 au sein d'une alliance nationale (Alliance Inclusion numérique en Suisse ADIS) afin de promouvoir ensemble l'inclusion numérique.

Interview avec le professeur Frieder Loch, professeur de User-Centered Design à la Haute école spécialisée de Suisse orientale

Où se trouve le plus grand potentiel de l'utilisation de l'IA pour les personnes et les groupes de personnes vulnérables ? Où l'IA peut-elle contribuer à l'inclusion sociale et/ou économique ?

Je vois un grand potentiel dans le fait de rendre plus accessibles à tous les possibilités offertes par l'analyse de grandes quantités de données. Les possibilités commencent déjà à petite échelle et dans la vie quotidienne. Nous développons par exemple une application basée sur l'IA qui aide à planifier une alimentation équilibrée dans le cadre d'un budget et à recourir aux offres du jour des supermarchés et des discounters. Ainsi, même les personnes peu instruites ou touchées par la pauvreté peuvent planifier une alimentation saine.

L'IA peut également rendre les relations avec les autorités plus accessibles. L'analyse des règlements permet par exemple d'entraîner des chatbots qui soutiennent le travail des autorités dans leur interaction avec la population. De telles applications peuvent par exemple être mises à disposition gratuitement par les communes. L'accès à de telles applications peut également être rendu possible dans des lieux publics, par exemple dans des bureaux ou des bibliothèques, grâce à des terminaux.

L'utilisation des technologies d'IA est également une question d'éducation et de revenus (manque de compétences et/ou d'accès). Comment pouvons-nous, en tant que société, garantir que les personnes ayant un faible niveau d'éducation et un faible revenu puissent également profiter des outils d'IA ?

Lors du développement de ces systèmes, j'adopte toujours une approche centrée sur l'humain. Celle-ci est basée sur l'idée de la conception universelle, qui exige le développement de systèmes utilisables par tous, quelles que soient leurs capacités. Les résultats d'un système basé sur l'IA et la certitude de ses conclusions doivent être communiqués de manière compréhensible afin de ne pas ériger de nouvelles barrières et de désavantager à nouveau les groupes vulnérables qui n'ont pas connaissance des limites de ces systèmes et de la nécessité d'interpréter les résultats. Des recherches sont encore nécessaires dans ce domaine, car chaque domaine a ses propres exigences.

En outre, des offres de formation à l'IA à bas seuil sont indispensables. Les offres des bibliothèques publiques ou de l'école doivent être complétées en conséquence.